"Ein hilfloser Antifaschismus kommt schnell an seine Grenzen" - Wolfgang Schroeder zur AfD

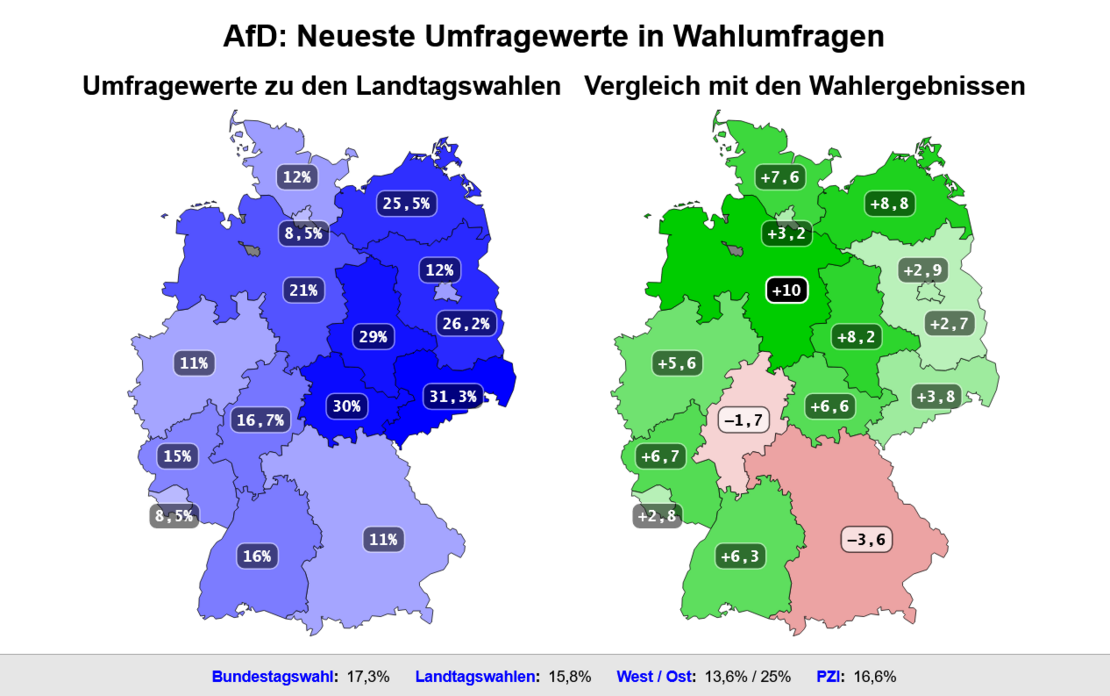

Bild: dawum.de

Bild: dawum.depublik: Herr Schroeder, mit der AfD nähert sich eine Partei der Macht, die der Verfassungsschutz als rechtsextremistischen Verdachtsfall führt. Stellen wir uns einmal kurz vor, sie käme an die Regierung, in einem Land oder im Bund, und könnte ungehindert walten. Was passiert?

Wolfgang Schroeder: Das würde hart. Sie würde sicher versuchen, den Rahmen zu verändern, in dem wir uns bewegen, ähnlich wie wir das beispielsweise aus Ungarn oder Polen kennen. Also erstens den rechtlichen Rahmen, etwa was die Arbeitsweise von Gerichten oder die Besetzung von Richterstellen angeht; zweitens würde die AfD sicher den öffentlich rechtlichen Rundfunk angreifen. Im Grunde tut sie das ja schon, nämlich mit Anträgen in den Landtagen gegen die „Zwangsfinanzierung“. Und drittens kann man sich in der Bildung, in der Wissenschaft, in der Kultur erhebliche Interventionen vorstellen, nicht nur auf dem Gebiet der Sprache. Insbesondere würde die AfD die Finanzierung von kulturellen Angeboten oder zivilgesellschaftlichen Projekten gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit in Frage stellen.

publik: Sie sagen, eine AfD-Regierung würde „hart“. Trotzdem sprechen Sie sich gegen ein Parteiverbot aus.

Schroeder: Ich bin nicht prinzipiell gegen ein Verbot. Eine Demokratie muss robust sein. Aber angesichts der Erfahrungen mit dem NPD-Verbot ist klar, dass dieses Verfahren ein Ritt auf der Rasierklinge ist. Deshalb sollte man sich erstens fragen, ob nicht das Strafgesetzbuch stärker genutzt werden muss, um manche Umtriebe zu verhindern. Zweitens ist da die Frage, wie erfolgreich ein Verbotsanlauf wäre. Die Hürden sind zu Recht sehr hoch, und die AfD ist ein sehr heterogenes Gebilde. Scheitert so ein Verfahren, wäre das ein AfD-Normalisierungsprogramm. Die Partei könnte sich als Opfer eines autoritären Staates darstellen, der versucht, unangenehme Wettbewerber mit gerichtlichen Mitteln aus dem Feld zu schlagen. Darüber hinaus würde das Engagement der Zivilgesellschaft relativiert. So viele Menschen setzen sich gegen den Rechtspopulismus und für die demokratische Grundordnung ein. Bekäme die Partei vom Verfassungsgericht bescheinigt, dass sie nicht verboten werden darf, ließe sich fragen: Warum machen wir das alles eigentlich? Denn der Verfassungsschutz „von unten“ sollte durch den Verfassungsschutz „von oben“ nicht konterkariert werden. Es gibt aber noch einen weiteren Grund.

publik: Nämlich?

Schroeder: Ich denke, wir müssen in der demokratischen Ordnung damit leben, dass 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung empfänglich für Rechtspopulismus sind, für Fremdenfeindlichkeit und einen autoritären Staat. Würde die AfD verboten, schöpft das eben eine andere Partei ab. Ich bin ja Gast bei den Parteitagen der AfD, und da hört man bereits Überlegungen, dann eben eine „Alice-Weidel Bewegung“ zu gründen. Es ist doch interessant, dass dies ein europäisches Erfolgsmodell zu sein scheint: rechte Parteien mit dominanten Frauenfiguren. Eine Erklärung dafür ist wohl, dass diese Konstellation das Bild der maskulinen, schenkelklopfenden Partei relativiert, ohne an der eigentlichen inhaltlich-ideologischen Substanz, die durch diese Haltung und Interessenlage geprägt wird, substantiell etwas zu ändern.

publik: Sie sind auf den Parteitagen?

Schroeder: Ja, akkreditiert als Berichterstatter des ZDF.

publik: Wie muss man sich das denn vorstellen? Wie begegnet man Ihnen dort?

Schroeder: Mit kühler Professionalität. Die Partei weiß, dass sie die Aufmerksamkeit der Medien braucht.

publik: Wenn kein Parteiverbot kommt, dann muss es also die Zivilgesellschaft richten. In den ersten Monaten des Jahres haben Zigtausende gegen Rechtspopulismus demonstriert. Bringt das was? Oder war das nur die Selbstvergewisserung eines linken Bürgertums?

Schroeder: Ich war auf Demonstrationen in Berlin, in Kassel und in meiner Heimat in der Eifel und hatte überhaupt nicht den Eindruck, dass dort nur das linksliberale Milieu unterwegs ist. Diese Kundgebungen waren ein starker Moment. Aber natürlich kommt es auf ein dauerhaftes Engagement an. Es kommt jetzt darauf an, in die Verbände zu gehen, in die Parteien zu gehen, dort aktiv zu werden, mitzugestalten und Haltung zu zeigen. Die Parteien mögen in ihrem Angebot und Auftreten einiges falsch machen. Aber das wäre doch jetzt die Gelegenheit für junge Menschen, diese erschöpften Parteien zu erneuern!

publik: Was sollten denn die anderen Parteien Ihrer Meinung nach der AfD entgegensetzen?

Schroeder: Sie müssen vor allem eins tun: Gut regieren. Dafür müssen die Akteure des Systems responsiver werden, ein hilfloser Antifaschismus, ein bloßes Ausgrenzen der Rechtspopulisten kommt schnell an seine Grenzen. Ich habe nicht verstanden, dass beispielsweise Verteilungskämpfe in der Folge ansteigender Migration lange nicht thematisiert wurden. Es erscheint mir doch klar, dass es dann eine Gegenbewegung gibt.

publik: Apropos Zivilgesellschaft: Sie haben jüngst der Katholischen Bischofskonferenz einen Input zum Thema Rechtspopulismus gegeben. Daraufhin erklärten die Bischöfe öffentlich, die AfD sei für Christen nicht wählbar. Hatten Sie das erwartet?

Schroeder: Ich war bass erstaunt. Nicht oft wirkt politische Beratung so unmittelbar. In diesem Fall hatte das damit zu tun, dass die Katholische Kirche wegen bekannter Probleme in der Defensive ist. Die Bischöfe konnten hier neben vielen innerkirchlichen Motiven demonstrieren, dass die Kirche auf einer Wertebasis handelt und gesellschaftlich wertvoll ist.

publik: Sie werden zu Fragen des Rechtspopulismus, der AfD oder auch zum GDL-Streik als starke Stimme in den Medien wahrgenommen. Wie schätzen Sie die Rolle der Wissenschaftskommunikation als Politikberatung ein?

Schroeder: Wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten uns unbedingt einbringen. Auch wenn es meistens ein mühsamer Prozess ist und die Politik nur sehr zäh reagiert. In unübersichtlichen Zeiten wie diesen ist die Gesellschaft auf die Wissenschaft angewiesen, um sich zu orientieren. Übrigens finde ich, um beraten zu können, eine Position zwischen Grundlagenforschung und Anwendungsbezug sowie einen interdisziplinären Austausch sehr hilfreich. Beides zeichnet die Universität Kassel aus.

publik: Sie beraten als Wissenschaftler und sind zugleich Mitglied der SPD und der SPD-Grundwertekommission – ein Interessenkonflikt?

Schroeder: Es ist manchmal hinderlich. In den Medien – und in der Wissenschaft übrigens ebenfalls – ist ein Ressentiment gegen Parteien weit verbreitet. Dabei lebt doch unsere Demokratie von Parteimitgliedschaften und gemeinnützigen Interessensvertretungen. Als Wissenschaftler bin ich unabhängig und baue meine Darstellungen und Bewertungen auf Daten und historisch rekonstruierbaren Entwicklungen auf. Meine Vorgehensweise entspricht dem Konzept einer problemorientieren empirischen Forschung. Den manchmal spürbaren Vorbehalt der Parteilichkeit empfinde ich als Angriff auf mein Berufsethos als seit vierzig Jahren empirisch arbeitender Wissenschaftler, der zu fast allen Fragen, zu denen er sich öffentlich äußert, eigene Studien erarbeitet hat. Ich verstehe mich als evidenzfokussierter Wissenschaftler. Mit Hilfe von Hypothesenbildung und wissenschaftlicher Methodik komme ich zu Ergebnissen und treffe Aussagen auf Basis von Fakten; ob sie nun der SPD oder anderen Parteien passen oder nicht, ist nicht der Maßstab. Ich suche nicht nach Argumenten, die meine Wunschaussagen stützen. Meine normative Position orientiert sich an den Grundwerten der freiheitlichen, sozialen und demokratischen Ordnung.

publik: Auch an den Universitäten herrscht ein gereiztes politisches Klima – meist zwischen kleinen Gruppierungen –, ob es um den Krieg in Gaza, Antisemitismusvorwürfe oder rechte Tendenzen geht. Was beobachten Sie auf dem Campus in Kassel?

Schroeder: Ich nehme das in meinen Seminaren anders wahr. Natürlich ist das allgemeine Klima in der Gesellschaft angespannt. Aber das macht sich bei meinen Studierenden eher als eine Unsicherheit bemerkbar, teilweise auch als Schwierigkeit, sich zu konzentrieren. Aber Diskussionen werden mit Toleranz für den anderen Standpunkt ausgetragen. Das kenne ich aus meiner eigenen Studienzeit härter. Vielleicht zeigt sich da eine gewachsene Zivilität. Man muss ja auch sehen, wenn 25 Prozent offen für Rechtspopulismus sind, stehen umgekehrt 75 Prozent fest auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Da bin ich durchaus optimistisch: Wir sollten in der Lage sein, die aktuellen Konflikte friedlich zu bearbeiten.

Dieser Beitrag erschien im Universitäts-Magazin publik 2024/2. Interview: Beate Hentschel und Sebastian Mense